দিব্যেন্দু ঘোষ

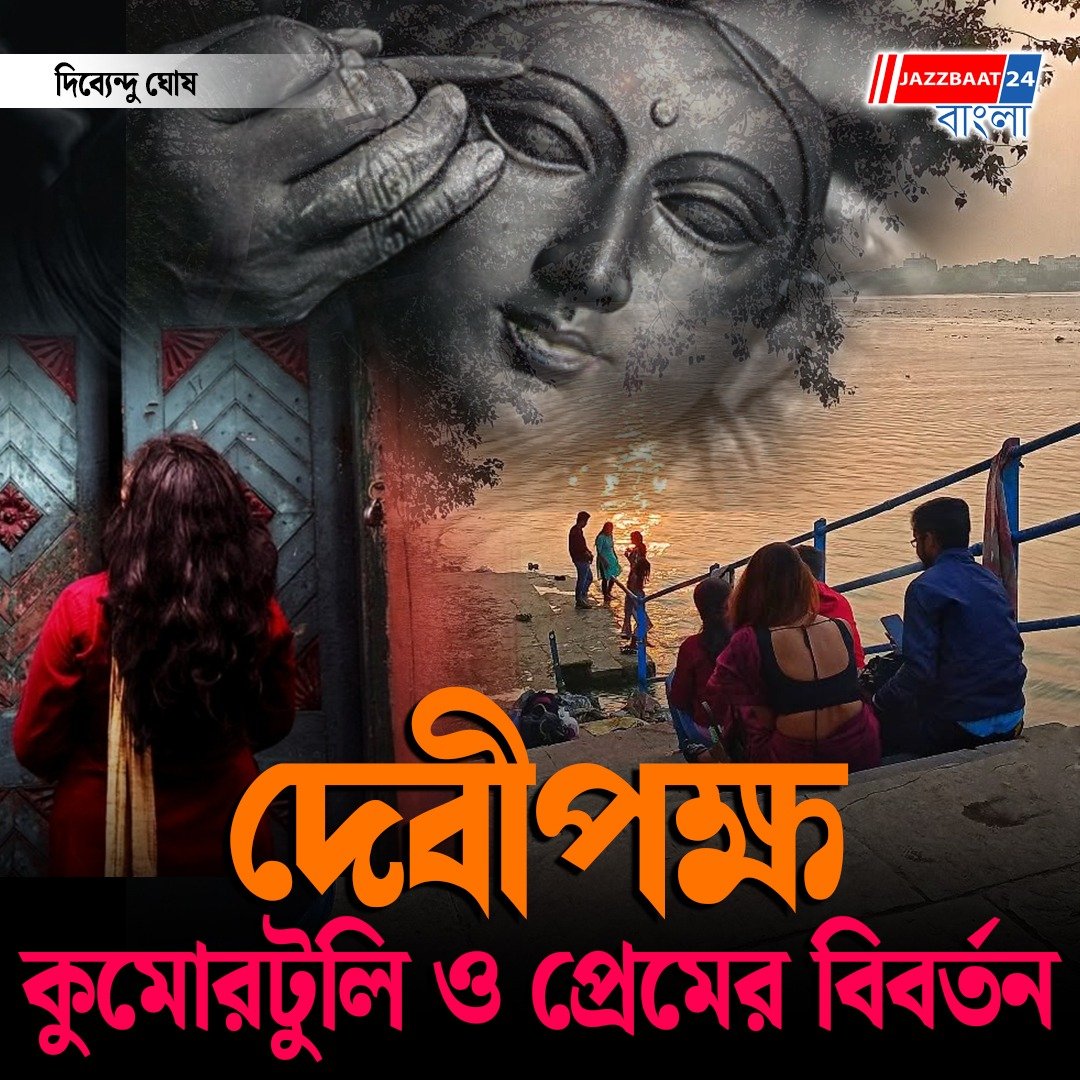

কুমোরটুলির অবিন্যস্ত গলিতে খেলা করছে মায়াবী রোদ, আটচালার মাথা বেয়ে তরতরিয়ে নামছে সময়, গলি, তস্য গলি পেরিয়ে থোকা থোকা ফুটে আছে প্রণয়, মেয়েটির নরম গালের ওপর ঝুঁকে আসছে ঝাঁকড়া চুলের মাথা।

কুমোরটুলি, আহিরিটোলা, বাগবাজারের ঘাটে এক এক করে লঞ্চ ভিড়ছে আর লাফ দিয়ে নামছে যৌবন। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে যাচ্ছে, বাসন্তী শাড়ি আর হলুদ পাঞ্জাবি গা ঘেঁষে আসছে, ওরা আজ বড্ড সুখী, প্রথম বাড়ি থেকে একলা বেরনোর পারমিশন, প্রথম প্রেমের ছাড়পত্র, প্রথম চুমুর ঘনত্ব।

দ্রুত হাত চলছে শিল্পীদের। মেলা কাজ পড়ে আছে। অথচ কুমোরটুলির গলিভর্তি আদিখ্যেতা তা থই তা থই নাচছে, মা দুগ্গার মাটিলেপা তেল চকচকে গায়ে যেন ঠিকরে পড়ছে নরম প্রেম, ‘চিবুকটা একটু তোলো, চুলটা একটু সামনে আনো, ওই ওই কপালের পাশে একটু ঝুলিয়ে দাও, একটু হাসো, মুক্তোর মতো সাদা দাঁত একটু খুলুক’, আলগোছে প্রেমিকার পোজ বলে দিচ্ছে ডিএসএলআর হাতে প্রেমিক। ওদিকের প্রতিমাটায় অভিনবত্ব আছে, সিংহের পিঠে মা যেন উড়ে যাচ্ছে এক পা রেখে, ঠিক তেমনি করে জুঁইয়ের মতো গায়ের রঙের অষ্টাদশীও আজ উড়ে যাবে স্বপ্নের পালে ভর দিয়ে, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, হলুদ পাঞ্জাবি, কালো কডের প্যান্ট পরা ছেলেটার হাত ধরে, বন্দি হবে ওর ক্যামেরার লেন্সে। সারাটা দিন আজ হইহই, রইরই।

বিশাল দুর্গামূর্তির পিছনে আধো অন্ধকারে আজ প্রথম চুমু।

সময় বয়ে যাচ্ছে, সামনের দিকে না পিছনের দিকে, ঠিক বোঝা যায় না। লন্ডনের বিখ্যাত ওয়েম্বলি পার্কে তখন চলছে ব্রিটিশ রাজত্বের বিশেষ প্রদর্শনী। দেশবিদেশের শিল্পীদের পাশে মাটির পুতুলের ডালি নিয়ে বসে বাংলার মৃৎশিল্পী জি পাল। তাল তাল মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে তুলছেন আত্মমগ্ন শিল্পী। সেই সময় প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন মহারানি ভিক্টোরিয়ার পুত্র ডিউক অফ কনট। ভারতীয় শিল্পীর মণ্ডপের কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েই বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। যেন কোনও এক জাদুবলে নরম মাটি আঙুলের স্পর্শে হয়ে গেল আরেক কনট। মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে গেল সেখানে। পরের দিন লন্ডনের সংবাদপত্রে তাঁর নাম ছাপা হতেই বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে গেল কৃষ্ণনগরের গল্প, সঙ্গে কুমোরটুলিরও।

শিল্পীর পুরো নাম গোপেশ্বর পাল। ১৯১৫ সালে লর্ড কারমাইকেল কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণিতে এসে তাঁর হাতের কাজ দেখে উপাধি দেন, ‘দ্য লাইটনিং স্কাল্পচার’। তারপর ইংল্যান্ড যাত্রা এবং ফিরে এসে কুমোরটুলিতে স্টুডিয়ো। সেটা ১৯২৪-এর কথা। কিন্তু কুমোরটুলির ইতিহাস খুঁজতে হলে যেতে হবে আরও পিছনে। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে আদেশ দেওয়া হয় একই পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষরা থাকবেন একটি নির্দিষ্ট স্থানে। সেই অনুযায়ী গড়ে ওঠে কলুটোলা, আহিরিটোলা, ছুতোরপাড়া এবং অবশ্যই কুমোরটুলি। ব্রিটিশদের নথিতে সেই থেকে শুরু। সে বছরই রাজা নবকৃষ্ণ দেব কলকাতায় শুরু করেন দুর্গাপুজো। অবশ্য তারও আগে থেকেই কলকাতার আদি কুম্ভকার সম্প্রদায়রা এখানে মূলত তৈরি করতেন মাটির বাসনপত্র। এদের অধিকাংশরই নিবাস ছিল হুগলির সপ্তগ্রামে। সরস্বতী নদী মজতে শুরু করলে তারা এসে ওঠে গঙ্গা সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে। বিশ শতকের গোড়াতেও চল ছিল মাটির বাসন বানানোর। কলকাতায় দুর্গাপুজোর প্রচলনের পরেই নদিয়া থেকে আসতে শুরু করেন মৃৎশিল্পীরা। শুরু হয় দেবীমূর্তি তৈরির কাজ। ক্লাইভের আমল থেকে দুর্গাপুজোর শুরু হলেও প্রতিপত্তি দেখানো চালু হয় ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে। মধুসূদন পাল, কাঙালিচরণ পাল প্রমুখ ছিলেন প্রথম যুগের শিল্পী। তারপর দেবীর আদলে, ছাঁচে, পোশাকে, চালায় এসেছে বহু পরিবর্তন। সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিও জড়িয়ে তার সঙ্গে। প্রথম যুগের একচালা বাড়ির ঠাকুরের সনাতন রূপ ছিল হলুদ রঙের প্রতিমা, আমপাতার রঙের অসুর আর সাদা, ইলিশের মতো মুখের সিংহ। যার মুখে থাকত পাকানো গোঁফ, আলতো করে কামড়ে আছে অসুরের হাত। দেব কিংবা লাহাবাড়ির পুজোর সিংহ এরকমই। আঠারো শতকের শেষের দিকে ভিক্টোরিয়া ভারতের ‘রানি’ হওয়ার পর ওয়েলেসলি রাজভবনের তোরণে বসান কেশর দোলানো সিংহের মূর্তি। যেন টিপু সুলতানের বাঘের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকের ঔদ্ধত্যের প্রকাশ। চওড়া কাঁধ, পেশিবহুল শরীর, আকাশে ওঠানো মাথা, ক্রমে এই রূপটিকেই দেখা যেতে লাগল দুর্গার বাহনেও।

কুমোরটুলিতে পুরনো বাঙালি আদলে প্রতিমা গড়তেন জিনু পাল, কাঙালি পাল, অন্নদা পালেরা। চালের নামেরও ছিল বাহার। রামচন্দ্রী, দশাবতরী, ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, কৈলাসী। তারপর বিশ শতক আসতে উঠে গেল একচালার কাজ। গোপেশ্বর পাল ছিলেন এই বিষয়ে পথিকৃৎ শিল্পী। ততদিনে কলকাতায় শুরু হয়ে গেছে সর্বজনীন পুজো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, আর্থিক মন্দা ও শিল্পায়নের জেরে টুকরো হতে শুরু করেছে যৌথ পরিবার। সুভাষচন্দ্র বসুর সেই ঐতিহাসিক দুর্গাপুজোর কাহিনি তো রয়েছেই। গোপেশ্বর পালই মাতৃমূর্তির হলুদ রঙে মেশালেন গোলাপি আর পরে রমেশ পাল মেশান কমলা রং।

তারপর এল চারের দশক। দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশভাগ আর স্বাধীনতার ঘটনায় জেরবার বাঙালি জীবন। সেই হিংস্রতাই যেন এসে পড়ল অসুরের মুখে। তিনের দশকের একচালার ঠাকুরে কিন্তু অসুরের মুখ হাঁ থাকত না। ক্রমে দাঁত-নখ বেরিয়ে পড়ল তার। জোরালো হল সিংহের কামড়। দুর্গার ত্রিশূলের আঘাতে ফিনকি দিয়ে উঠল রক্তের ঝলক। দেশভাগের পর পদ্মাপার থেকে বহু শিল্পী চলে এলেন কুমোরটুলি। ১৯৪৭-এ ফরিদপুর থেকে আসেন ধনঞ্জয় রুদ্রপাল। পরের বছর ঢাকা-বিক্রমপুরের রাখাল পালের সঙ্গে আসেন তাঁর চার ভাই হরিবল্লভ, গোবিন্দ, নেপাল ও মোহনবাঁশি। কুমোরটুলিতে তখনও বিষ্ণুপুরী ও কংসনারায়ণী চালার প্রচলন ছিল। পূর্ববঙ্গের শিল্পীরা কিন্তু আগে থেকেই বহুচালার মূর্তিতে অভ্যস্ত ছিলেন, ফলে দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়ে যায় তাঁদের কাজ। সাতের দশকে গোরাচাঁদ পালের চেতনায় ধরা দিল গ্রামবাংলার মাতৃমূর্তি। রাখাল পাল, অনিল পাল, নেপাল পাল প্রমুখ ভাস্বর হয়ে উঠলেন আপন প্রতিভায়। সেই ঐতিহ্যকেই এগিয়ে নিয়ে যান সনাতন রুদ্রপাল, অলক সেনের মতো শিল্পীরা।

সেই ট্র্যাডিশন চলেছে এখনও। পরিবর্তনের বহু গলি ঘুরে এসে এক রয়ে গেছে সেই চক্ষুদানের বিদ্যা। শরতের পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, কাশফুল আর প্রতিবছর কুমোরটুলির ভিড় বাড়তেই বোঝা যায়, ‘তিনি আসছেন’। তাই তো ওরাও আসে, প্রথম প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে, লাগামছাড়া উত্ফুল্লতায় মাতে মন, হাতে হাত, চোখে চোখ, আসমানি রং ধরে সে দৃষ্টিতে, এক আশ্চর্য ভাল লাগা ছড়িয়ে পড়ে। তীরভাঙা ঢেউয়ের তলায় ডুবকি মেরে গুটগুট করে গুবরে পোকার মতো এগিয়ে চলে ভাল লাগা, প্রেম, চোখে, ঠোঁটে লেগে থাকে শরতের ছাপ, কাশের আহ্লাদ আর নীল মেঘের জড়াজড়ি। যুগল যাপন, ভোর ভোর গঙ্গার ঘাটে তর্পণের পর কুমোরটুলি সফর, মাটির সোঁদা গন্ধে জারিয়ে নেওয়া মন। জগৎসংসার ভেসে চলে যাক, হুঁশ থাকে না ওদের। পাহাড়ের মতো প্রেমের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। উত্তুঙ্গ সেই ঢেউয়ে মাখামাখি কুমোরটুলির গলি, তস্য গলি। গলির নির্জন আস্তরণে কখনও সখনও ঢাকা পড়ে যাচ্ছে দুটো অবয়ব। আবার দেখা যাচ্ছে তাদের। নোনাজলের ইলশেগুঁড়ির মতো আধফোটা মূর্তির মতো।

বিকেল হয়ে আসছে, অসময়ে জ্বালিয়ে দেওয়া সোডিয়াম ভেপারের মায়াবী আলোর রেখা, মৃদু বাতাসের ঝাপটা, সব ছাপিয়ে জেগে রয়েছে দুটো চেহারা। অনড়, অটল, স্থাণু, পরস্পরে মগ্ন। যেন ফ্রেমটা থমকে গেছে। অপাপবিদ্ধ দু’টি মুখ। পরস্পরের ভালবাসায় মাখামাখি। খানিক ভঙ্গুর, খানিক ভীত, খানিক পেলব, খানিক মেদুর, খানিক বিস্মিত, খানিক নিশ্চিন্ত। দেখলে হৃদয় আপনা থেকে দ্রব হয়। বিশেষত, চারদিকের এই উচ্চকিত এবং অবিশ্রাম কাড়ানাকাড়ার আবহে। গঙ্গার ঘাট পেরিয়ে কুমোরটুলির মাটিময় আবহে এক জুড়ির কাহিনি। দু’জনেরই বয়স কুড়ির নীচে। ঘন নীল আকাশের পটভূমি, মৃদুমন্দ বহিতেছে মলয়পবন, মেয়েটির ডান কাঁধে বাঁ হাত রাখে ছেলেটি, অল্প হাসে, মেয়েটি লজ্জায় রাঙা, পিছনে কে যেন বলে ওঠে, ‘আরে সরো সরো, এখানটা কি প্রেম করার জায়গা, কাজ করতে দাও দিকিনি’। একতাল মাটি নিয়ে সেই প্রৌঢ় পাশ দিয়ে যেতে যেতে মৃদু হাসি ছুড়ে দিয়ে যায়। মেয়েটির পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি, সবুজ রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ়। কপালে ছোট্ট কালো টিপ। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। চুলে হালকা বার্গান্ডি হাইলাইট। দুই হাতের কব্জিতে লাল-হলুদ চুড়ির গোছা। বাঁ হাতের দু’টি আঙুলে দু’টি রুপোলি আংটি। কৈশোরের চৌকাঠ পেরিয়ে তারুণ্যে ঢোকা মুখে কোমল দাড়ি-গোঁফ ছেলেটির। মেয়েটির দু’টি হাত তখন ছেলেটির দু’কাঁধে। বিকেল গাঢ় হয়ে আসে। গঙ্গার উপরে আরও গাঢ় নীল হয়ে আসে আকাশ, নদীর উপরে ঝুলে-থাকা গাছের ডালে বিপজ্জনক রকমের সবুজ পাতার আলগোছে দোল খাওয়া, আবহে তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে কোথায় যেন মাইকে বাজছে প্রেমের গান। আর তার মধ্যে এক আত্মহারা যুগল। গায়ে গা ঠেকিয়ে ঠাকুর গড়া দেখছে, আঙুলে আঙুল জড়িয়ে থাকে। সারল্য আর অপাপবিদ্ধতায় মাখামাখি দু’চোখ তুলে মেয়েটি অপ্রতিভ ভাবে তাকায় ছেলেটির দিকে। গঙ্গাতীরের গোধূলি আলো ছিটকে আসে কুমোরটুলির গলিতে, উজ্জ্বল দেখায় আপাত-অপ্রতিভ যুগলকে।