সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

————————!

সালটা ১৮৮৮, ২৬ ফাল্গুন। দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই তিনজন বিশ্বস্ত আধিকারিকের হাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ব্যবস্থাপত্র দান করেন। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ,” ধর্মজ্ঞান উদ্দীপনের জন্য ট্রাস্টিগণ বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলায় সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধু পুরুষরা আসিয়া ধর্মবিচার ও ধর্মালাপন করতে পারবেন। এই মেলার উৎসবে কোনোপ্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না। মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করা যাইবে। ,,,,,,,,,, শান্তিনিকেতনে কখনো মূর্তিপূজা হইবে না, এখানে যে মন্দির থাকবে তার আকৃতির মধ্যেও মুক্তির একটি ভাব নিহিত থাকা চাই যেন ভিতর বাহির দুদিক হতেই দুদিক স্বচ্ছ দেখা যায়। (এজন্যই মন্দিরগৃহটি কাঁচের দেওয়ালে তৈরি)। ” ,,,,,,,

আশ্রমের অনন্ত রূপ প্রকাশে কোনো আবরণ বাধাগ্রস্ত না হয় সেজন্য শান্তিনিকেতনের চতুঃসীমা বেড়া দিয়ে আবদ্ধ করাও নিষিদ্ধ ছিল মহর্ষির আদেশে। ছাতিমতলায় বসে নির্মল গগনচুম্বী দিকচক্রবালের ছবি প্রত্যক্ষ করে মহর্ষি যে অনন্তের ভাবে পূর্ণ হয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির মুক্ত ক্রোড়ে সেই অসীমত্বের মহান ভাবটি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ।

অসীম অনন্তের এই মাহাত্ম্য প্রভাবিত করেছে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শকেও। মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্মজ্ঞান— এই ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শের মূল ভিত্তি। গুরুদেব শান্তিনিকেতনে এই শিক্ষাধারার সূচনা করেছিলেন। প্রকৃতিচেতনাই ছিল তাঁর শিক্ষাদানের অন্যতম উপাদান। পরীক্ষামুখী শিক্ষা নয়, গুরুদেবের শিক্ষার সার্বজনীনতায় মানুষ ও প্রকৃতির মূল্য অপরিসীম। মুক্তচিন্তার বিকাশ এই শিক্ষার মূল আকর্ষণ। একইসঙ্গে এই শিক্ষাদর্শের অঙ্গ হল পল্লী পুনর্গঠনের ভাবনাও। তাঁর শিক্ষা গান ছেয়ে রেখেছে আমাদের সমস্ত সত্বাকে। তাঁর গান জীবনের কথাই বলে, যা আমরা জীবনে অনুসরণ করি। রবিগান শুধু কানে শোনার গান নয়, এ গান আমাদের ভরসা, আস্থা। এ গান আমাদের লড়াইয়ের হাতিয়ার, আত্মরক্ষার বর্ম। আনুষ্ঠানিক গানের পরিধি যত বেড়েছে ততই রবিগানের মর্মগুণের ক্ষেত্রও বেড়েছে। তাঁর প্রাসঙ্গিকতাকে কোনো সীমায় আবদ্ধ করা যায় না।

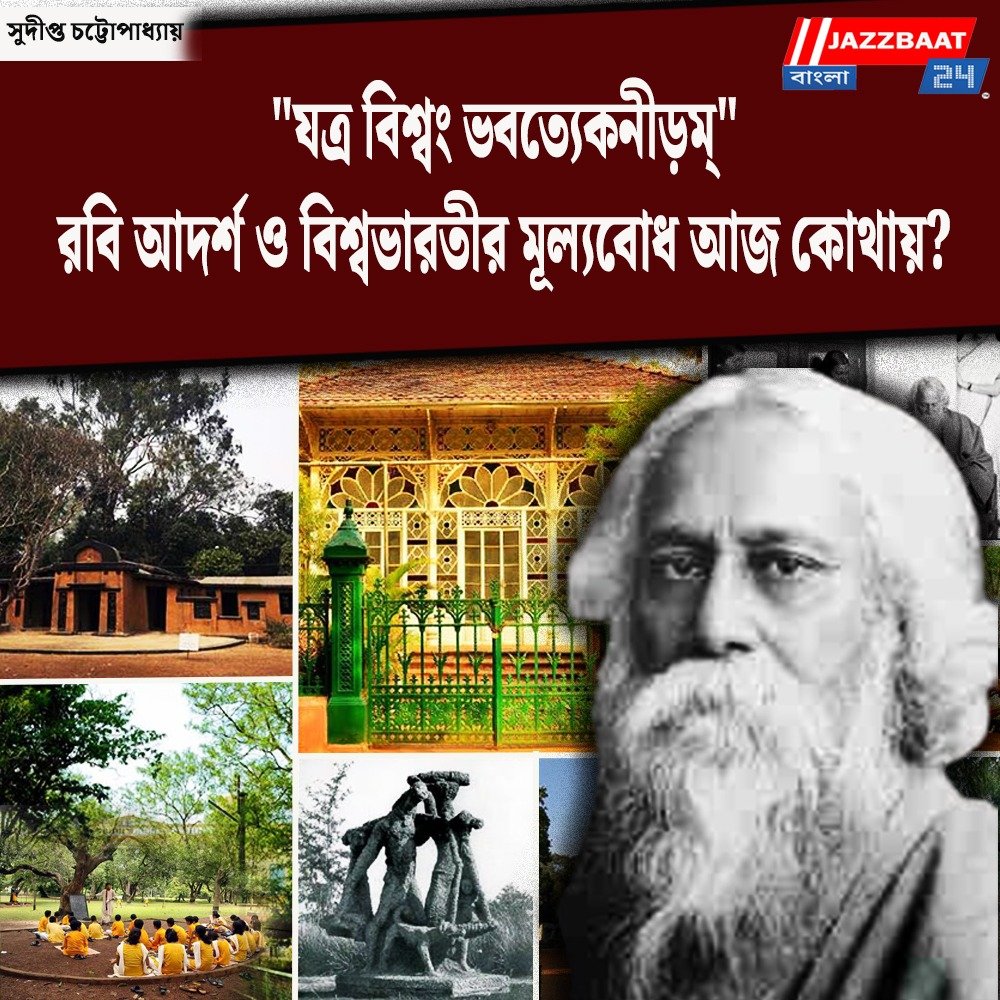

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বিদ্যাতীর্থ ভাবনার সূচনা হয়েছিল ১৯১৮-এর ২৩ ডিসেম্বর। শতাব্দী প্রাচীন বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯০১-এ প্রিয় বন্ধু বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, “শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহবাসের মতো সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না— ধনী, দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হতে হইবে। …অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে নষ্ট করিতেছে— দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে!” ত্যাগ স্বীকারী জ্ঞানতাপসদের সান্নিধ্যে, প্রকৃতির স্পর্শে, যুক্তির চর্চায় দীক্ষিত হয়ে, দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়ে শান্তিনিকেতনে তাঁর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আত্মশক্তি-নির্ভর হবে এবং নিজেদের সহজ প্রকাশে পারদর্শী হবে— এমনটাই চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থের অভাব বারবার রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের পথের বাধা হয়েছে, কিন্তু তার গতি রোধ করতে পারেনি। রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় মা মৃণালিনী দেবীর প্রসঙ্গে লিখেছেন, “যখনই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, নিজের অলংকার একে একে বিক্রি করে বাবাকে টাকা দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত হাতে সামান্য কয়েকগাছা চুড়ি ও গলায় একটি চেন ছাড়া তাঁর কোনো গয়না অবশিষ্ট ছিল না। মা পেয়েছিলেন প্রচুর, বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ির পুরানো আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের খরচ জোগাতে সব অন্তর্ধান হল। বাবার নিজের যা-কিছু মূল্যবান সম্পত্তি তা আগেই তিনি বেচে দিয়েছিলেন।” চার দেওয়ালের গণ্ডীতে আবদ্ধ, শৈশবে অন্তর থেকে অপছন্দ করা হৃদয়হীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিবাদেই গুটিকয়েক ছাত্র নিয়ে গড়ে তোলা তাঁর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের একটি বড়ো রূপ প্রথম থেকেই কিন্তু কল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০২-এ জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী অবলা বসুকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “আমি এখন গুটিকয়েক বালক লইয়া এখানে নিভৃতে পড়াইতেছি। আশা করিতেছি এই অঙ্কুরটি ক্রমে বড় গাছ হইয়া ফলবান হইবে।” জানা যায়, ১৯১৮-র ৮ অক্টোবর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে একদল গুজরাতি ব্যবসায়ীদের সভায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন জাতীয় বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসেবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা। বিধুশেখর শাস্ত্রীর লেখা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করেছিলেন ‘বিশ্বভারতী’। বিধুশেখর লিখেছেন, “বিশ্বের সঙ্গে ভারতের একটা আধ্যাত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠা হোক, কবির এই আন্তরিক ইচ্ছাও হয়ত, ‘বিশ্বভারতী’ নামকরণের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে।” বিধুশেখর আরও লিখেছেন, “বিশ্বভারতী নাম করিবার পূর্বে গুরুদেব ঐ সম্বন্ধে আমার সহিত অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন।” বিধুশেখরই “যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্” অর্থাৎ বিশ্ব যেখানে মিলেছে এক নীড়ে— এই বেদবাক্যটি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়েছিলেন যা পরে বিশ্বভারতীর সংকল্প-বাক্য হিসেবে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়। বিধুশেখর সেই স্মৃতি স্মরণ করে লিখেছিলেন, “…গুরুদেব সমগ্র পৃথিবীর সহিত বিশ্বভারতীর এইরূপই একটি যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহাতে মনে হইত আমরা যেন শান্তিনিকেতন-নামে কোন পরিচ্ছিন্ন স্থানে নই, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাস করিতেছি। জাতি-ধর্ম-দেশ নির্বিশেষে জগতের সকলের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ।”

১৯১৯-এ রবীন্দ্রনাথের ভাষণে সম্ভবত ‘বিশ্বভারতী’ শব্দটি প্রথম পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন, “এই বিদ্যালয় উত্কৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি ‘বিশ্বভারতী’ নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।” রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বিশ্ববিদ্যালয় মূলত বিদ্যার উত্পাদনের কেন্দ্র, বিদ্যার বিতরণ তার গৌণ কাজ। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা চিঠিতে যেন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের জবাবদিহি করতে শোনা যায় রবীন্দ্রনাথকে : “তুমি বলেছ, আমার দেশের লোক জিজ্ঞাসা করচে আজকের দিনের দেশের বর্ত্তমান চিত্তক্ষোভের মধ্যে এই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কি এমন প্রয়োজন? তার উত্তর এই যে বিশ্বভারতী আমার পক্ষে এবং আমার দেশের পক্ষে প্রয়োজনের সামগ্রী নয়— তার মধ্যে যে, সত্য যে কল্যাণ আছে তা প্রয়োজনের অতীত— এইজন্যে তার পক্ষে কোনো সময়ই অসময় নয়— বরঞ্চ যে সময়ে বাহিরে তার প্রতিকূলতা, অর্থাৎ বাহিরের দিকে যেটা অসময়, সেইই তার প্রকৃত সময়।” পারস্পরিক শ্রদ্ধা অটুট রেখে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে মনের দীনতা দূর করে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে তাঁর বিশ্বভারতী এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা। আর তার জন্য ধনের কালিমায় আশ্রমকে অশুচি না করে সহজ সরল, অনাড়ম্বর এক জীবনযাত্রাকেই বেছে নেবার উপদেশ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৩-এ সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে তাই লিখেছিলেন, “শান্তিনিকেতনের ঐ বিদ্যালয়ের প্রান্তটিকে তোমরা গরিব করে দাঁড় করাও নইলে তাঁর কাছে সত্যমনে ভিক্ষা চাইবে কেমন করে?” আর তাঁকেই ১৯২১-এ বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার বর্ষে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, “আমাদের শান্তিনিকেতন আয়তনে ছোট কিন্তু সমস্ত নিউইয়র্কের চেয়ে অনেক বড় একথা সেখানে থেকে তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না।”

কিন্তু সময়ের পরত প্রশ্ন তুলেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াতে ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। আইনি বেড়াজালে মুক্তচিন্তার শান্তিনিকেতনের পায়েও সেইসঙ্গে বেড়ি পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের জায়গা নিয়েছে কেজো চাহিদা। শিক্ষান্তে কর্মসংস্থানের তাগিদে জন্ম নিয়েছে পরীক্ষা পাশের হুড়োহুড়ি। ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে সৃষ্টির প্রথম বোধ, আদর্শ। মানুষ ও প্রকৃতিও মূল্যহীন হয়ে পড়ছে।

প্রশ্ন ওঠে, ভিন্ন পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা বাইরের জগতের সঙ্গে কতটা তাল মেলাতে পারবে? আসলে, রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শকে লঘু করে পরীক্ষা পাশের ইঁদুর দৌড়ের জেরেই যাবতীয় লাঠালাঠি, মারামারির সূত্রপাত রবিঠাকুরের অঙ্গনে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর পরিচালনা নিয়ে কোনো অনুশাসন চাপিয়ে দেননি। বরং পরিস্থিতির বাস্তবতা বুঝে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় , প্রবন্ধ বা ভাষণে। প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য বজায় রেখে বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায় যেমন বর্তমান বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তেমনি এই প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বের দরবারে কলুষিত করার জন্য অবশ্যই তাদের উচিত শিক্ষা পাওয়া উচিত, এমনটাই মনে করেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনী অথবা সরাসরি যুক্ত গুণীজনেরা।

মানুষ ও প্রকৃতির মূল্যবোধ কী গুরুত্বপূর্ণ আজকের শান্তিনিকেতনে,,,,,,. প্রশ্নটা অনিবার্য।।।